„Der Fortschritt ist hier im vollen Gange“.

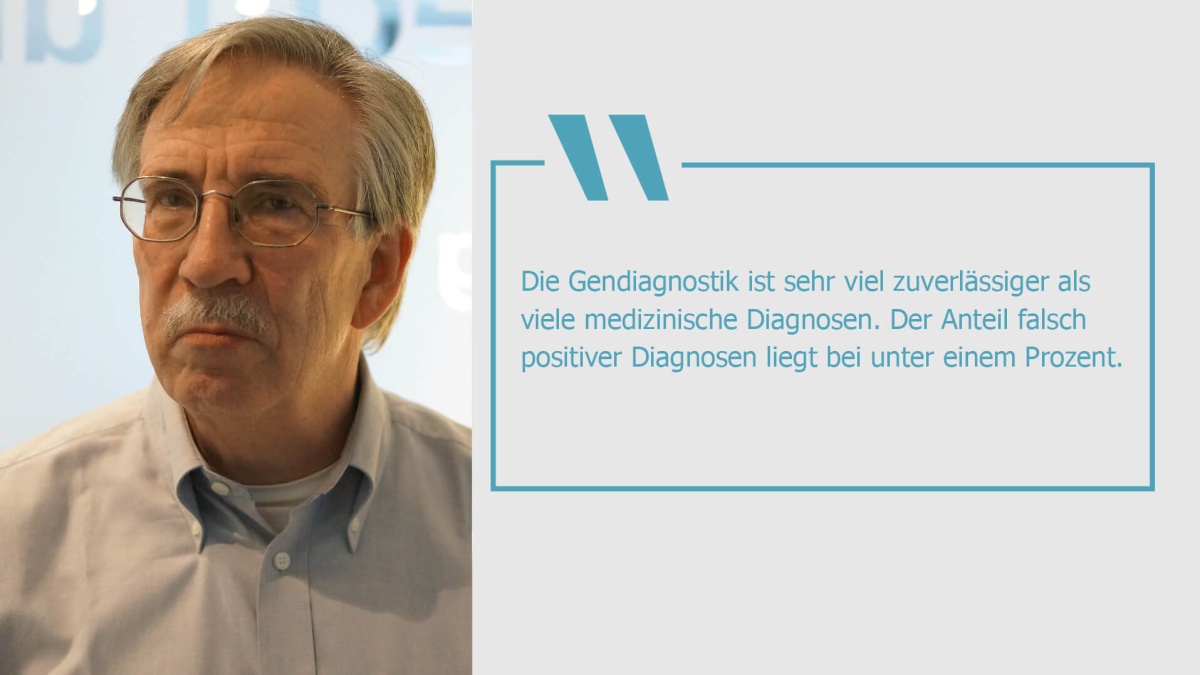

Professor Dr. med. Thomas F. Wienker arbeitet am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik, Abteilung Molekulare Humangenetik in Berlin-Dahlem. © TMF e.V.

Bei der Suche nach der genetischen Ursache seltener Erkrankungen bleiben heute bis zu zwanzig Prozent der gendiagnostischen Analysen ohne Ergebnis. Der datenbankgestützte Abgleich mit Genomvarianten anderer Betroffener könnte mehr Licht ins Dunkel bringen. Professor Dr. med. Thomas F. Wienker befürwortet deshalb den Aufbau einer zentralen Datenbank klinisch relevanter Erbgutvariationen.

In den letzten Jahren hat die molekulargenetische Forschung erhebliche Fortschritte gemacht. Können Genetiker heute schon das Genom von Patienten mit seltenen Erkrankungen screenen und daraufhin sagen, woran die entsprechende Person leidet?

Ausgehend von einem manifest erkrankten Menschen, der eine genetisch bedingte seltene Krankheit hat, kann man mit den heute zur Verfügung stehenden Methoden zu einem erheblichen Prozentsatz die Ursache aufdecken. Dieser große Anteil nimmt von Monat zu Monat zu, der Fortschritt ist hier im vollen Gange.

Wie verlässlich sind gendiagnostische Verfahren?

Die Gendiagnostik ist sehr viel zuverlässiger als viele medizinische Diagnosen. Der Anteil falsch positiver Diagnosen liegt bei unter einem Prozent. In zehn bis zwanzig Prozent der Fälle findet man allerdings keine genetische Ursache und ist dann so klug wie zuvor.

Was nützt die Diagnose seltener Erkrankungen, wenn es dafür gar keine Therapie gibt?

Eltern haben dann zum Beispiel eine Grundlage für eine genetische Familienberatung und können die Geburt eines weiteren Kindes mit dieser Erkrankung verhindern. Auch ist es für sie außerordentlich belastend, wenn ihr Kind an einer schweren Krankheit leidet, die nicht benannt werden kann. Sobald es zu der Krankheit einen Namen und eine Diagnose gibt, sind die Eltern erleichtert. Dann können sie sich zumindest auf den weiteren Verlauf einstellen und die aufreibende Suche nach der Krankheitsursache beenden, bei der sie oft sehr viel Zeit und Geld verlieren.

Welche Datenmengen fallen bei einem Genom-Screening an? Über welche Größenordnungen sprechen wir hier?

Die Analyse des gesamten menschlichen Genoms umfasst 3,1 mal 109 mal 2 (= 6,2 Mrd.) Basenpaare. Dabei findet man bei jedem Menschen – ob krank oder gesund – Millionen von Varianten, die man vorher noch nie gesehen hat. Daher ist dieser aufwändige Weg für die Diagnostik nicht sehr gut geeignet. Man beschränkt sich deshalb meist auf diejenigen Anteile des Genoms, die Gene mit einer aktuell bereits bekannten Funktion enthalten. Das sind etwa 22.000 Gene. Die Datenmengen, die auf diese Weise bei der Gendiagnostik gegenwärtig in Deutschland anfallen, bewegen sich in der Größenordnung einiger Terabyte.

Könnte man mittels Genom-Screening auch Prognosen bezüglich weit verbreiteter Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Darmerkrankungen etc. machen?

Aufgrund meiner 15-jährigen Forschungserfahrung in diesem Bereich lautet meine Antwort: „Nein“. Die Genetik hat hier eine untergeordnete Rolle und ist für die Diagnostik meist nicht zielführend. Diese Frage wird aber in der Fachwelt lebhaft diskutiert. Höchst relevant ist jedoch die Analyse des Tumorgenoms, wenn eine Krebserkrankung bereits vorhanden ist. Hier findet man genetische Veränderungen, die für Prognostik und Therapie von erheblicher Bedeutung sind.

Mit welchen Infrastrukturen könnte man bei der Diagnose von seltenen Erkrankungen schneller vorankommen?

Für die erwähnten zehn bis zwanzig Prozent der genetisch bedingten seltenen Erkrankungen, die man mit modernen Sequenzierungsverfahren nicht diagnostizieren kann, wäre eine Datenbank klinisch relevanter Erbgutvariationen hilfreich. Sie könnte eine sichere Diagnose ermöglichen, indem man zu einer verdächtigen Genvariante mindestens zwei vergleichbare Fälle von Patienten findet, die die gleiche Variante mit gleichem Krankheitsbild aufweisen. Oder man stellt umgekehrt über einen Datenbankvergleich fest, dass eine bestimmte Variante häufig bei Gesunden auftritt. Dann weiß man, dass sie für die gesuchte Krankheit nicht ursächlich ist. In Deutschland gibt es gendiagnostische Daten von etwa 2000 – 3000 Individuen, die in eine solche Datenbank einfließen könnten und derzeit aus diversen organisatorischen und datenschutzrechtlichen Gründen nicht zugänglich sind. Sie müssten aggregiert, depersonalisiert und dann zentral verfügbar gemacht werden.

Wie kann die TMF Gen-Forschern bzw. Molekularmedizinern nützen?

Die TMF stellt ja Infrastrukturen für die klinische Forschung bereit, wie den Pseudonymisierungsdienst etc. Mit der unter dem Dach der TMF vorhandenen Expertise in Hinblick auf Datenbanken, Register und vergleichbare Infrastrukturen könnte die TMF helfen, die Einrichtung einer Datenbank auf den Weg zu bringen und zu begleiten, wie ich sie zuvor beschrieben habe.

Herr Professor Wienker, wir danken für das Gespräch.

Professor Dr. med. Thomas F. Wienker arbeitet am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik, Abteilung Molekulare Humangenetik in Berlin-Dahlem.

Das Interview führte Beate Achilles. Es erscheint auch in der Zeitschrift E-Health-COM 5 | 2012.

Weiterführende Informationen