Vorstellung des Gutachtens zu Datenspende im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit

© elenabsl - stock.adobe.com

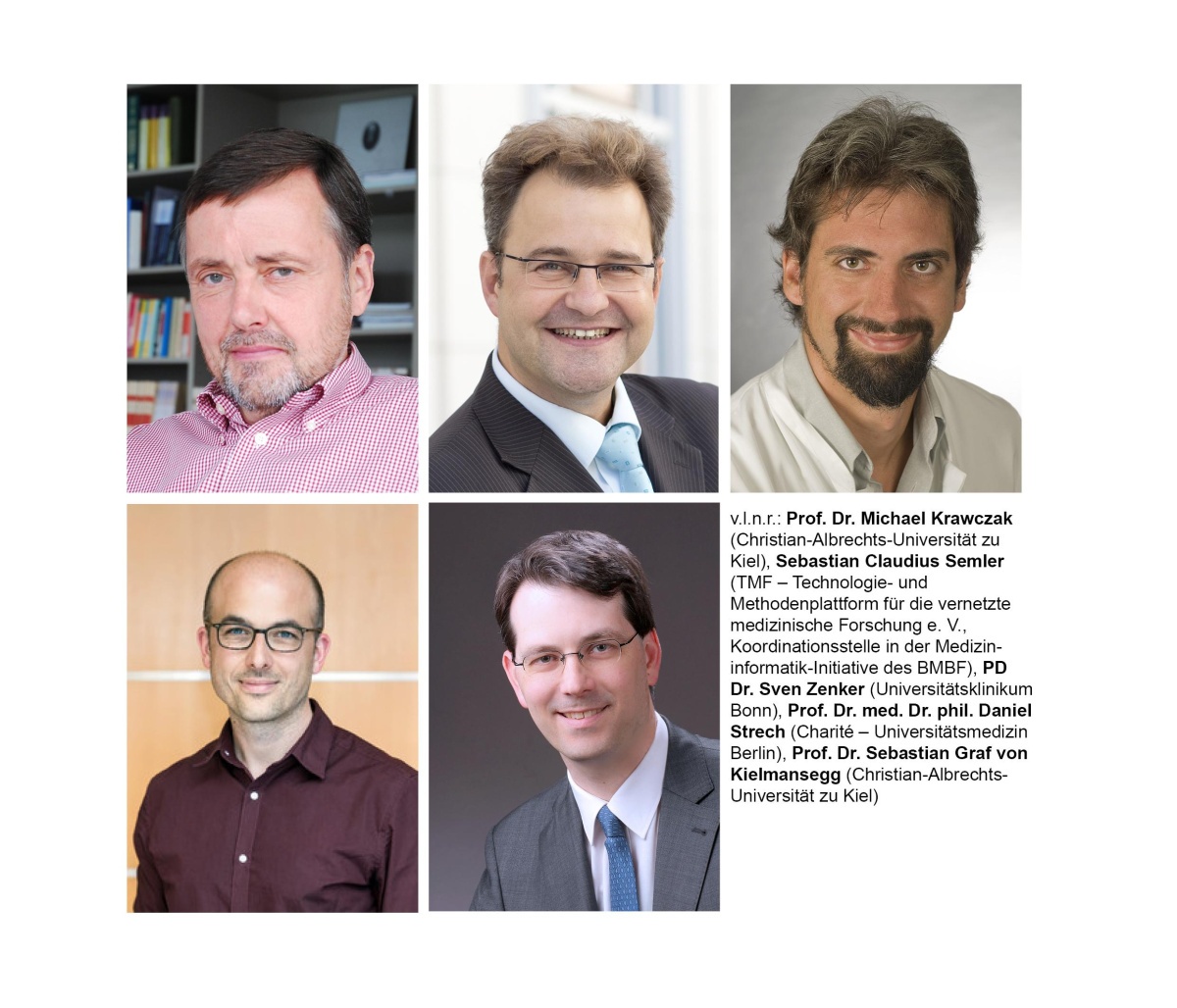

In seiner Stellungnahme »Big Data und Gesundheit« hatte der Deutsche Ethikrat 2017 das Konzept einer projektübergreifenden »Datenspende« für die medizinische Forschung eingeführt. Im Interview sprach die Gutachtergruppe um Prof. Dr. med. Dr. phil. Daniel Strech (Charité - Universitätsmedizin Berlin), Prof. Dr. Sebastian Graf von Kielmansegg (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), PD Dr. Sven Zenker, (Universitätsklinikum Bonn), Prof. Dr. Michael Krawczak (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) und Sebastian C. Semler (TMF - Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e. V.) über ein jetzt veröffentlichtes Gutachten im Auftrag des BMG. Dieses sollte klären, wie eine solche »Datenspende« sinnvoll definiert, ethisch begründet und bewertet werden kann, sowie unterschiedliche konkrete Ausgestaltungsoptionen der »Datenspende« in Deutschland vorschlagen.

© TMF e.V.

In einem Gutachten für das Bundesgesundheitsministerium haben Sie unter anderem ein Widerspruchsmodell als Grundlage der medizinischen Datenspende untersucht. Daten werden der Forschung zur Verfügung gestellt, es sei denn der Patient widerspricht. Wäre ein solches Vorgehen rechtskonform?

Tatsächlich haben wir im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums unterschiedliche Modelle einer möglichen Datenspende für die medizinische Forschung untersucht. “Datenspende” ist ja erst einmal ein ziemlich offener Begriff. Grundsätzlich setzt die Verarbeitung personenbezogener medizinischer Daten zu Forschungszwecken in der EU voraus, dass der Patient eingewilligt hat oder sie gesetzlich wegen des Forschungsinteresses erlaubt ist. Die rechtskonforme Nutzung bereits existierender, in der Regel für Versorgungszwecke erhobener, medizinischer Daten für Forschungszwecke ist also grundsätzlich auf drei Arten denkbar: Erstens können die Patientinnen und Patienten in eine Datennutzung einwilligen. Zweitens kann der Gesetzgeber auf Grundlage von Artikel 9 Abs. 2j EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eine Forschungsdatennutzung unabhängig vom Willen der Patientinnen und Patienten erlauben. Davon machen beispielsweise die Landeskrankenhausgesetze und einige Registergesetze, aber auch die Datenschutzgesetze Gebrauch. Darunter fällt auch die Forschung mit den Sozialdaten der Krankenkassen, die über das Datentransparenzverfahren des SGB V ausgewählten Nutzungsberechtigten zur Verfügung stehen. Drittens könnte man auch einen Mittelweg gehen, indem man auf eine gesetzliche Erlaubnis zurückgreift, aber trotzdem dem Betroffenen die Letztentscheidung überlässt - sei es, dass man ihn um seine Zustimmung fragt (“opt in”) oder ihm die Möglichkeit eines Widerspruchs gibt (“opt out”). Die Wahl einer solchen Widerspruchslösung ist also rechtlich grundsätzlich möglich, soweit die übrigen Voraussetzungen der gesetzlichen Datenverarbeitungsgrundlagen (z. B. § 27 BDSG) vorliegen. Ohne gesetzliche Änderungen wäre sie zurzeit allerdings kaum rechtssicher möglich.

Wichtig ist allerdings in jedem Fall: Für ein Modell der Datenspende und zumal eine Widerspruchslösung müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. An erster Stelle steht ein hohes Niveau der Datensicherheit - das beginnt schon damit, dass es immer nur um pseudonymisierte Datenbestände geht, der Forscher also den Patienten nicht identifizieren kann. Ähnlich wichtig sind Vertrauen, Transparenz und Information. Die Bürger müssten über das Konzept der Datenspende informiert sein und einen Widerspruch jederzeit und leicht ausüben können. Hier wäre z.B. über ein nationales Patientenportal nachzudenken, das über Forschungsvorhaben informiert und wo ein Widerspruch hinterlegt werden könnte.

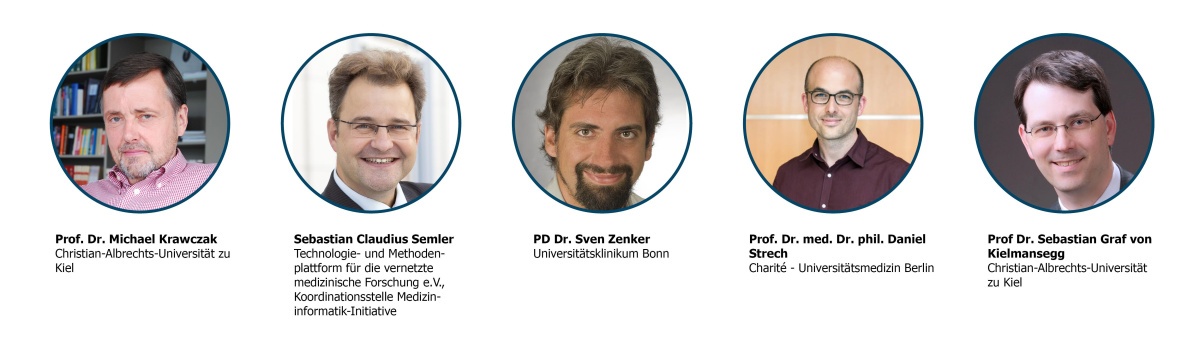

© TMF e.V.

Wie läuft die Datenspende derzeit rechtlich ab?

Gegenwärtig arbeiten die Forscher in Deutschland überwiegend auf Basis einer informierten Einwilligung, d.h.: der Patient erhält während der Krankenhausaufnahme oder beim behandelnden Arzt eine Aufklärung und kann dann freiwillig seine Einwilligung in die Verwendung seiner Behandlungsdaten zu Forschungszwecken erklären. Mit dieser Form der Legitimation sind jedoch eine Reihe von Problemen verbunden. Viele wissenschaftliche Fragestellungen, die sich mit den Daten bearbeiten lassen, sind zum Erhebungszeitpunkt noch gar nicht genau bekannt. Zudem können sich im Laufe der Forschungsarbeiten neue Fragestellungen ergeben, die ursprünglich ebenso wenig absehbar waren, wie die Identität der Einrichtungen, die für die Bearbeitung dieser Fragestellungen am besten qualifiziert und geeignet wären. Gerade COVID-19 hat diese Problematik wie unter dem Brennglas noch einmal deutlich zu Tage treten lassen. Eine Antwort hierauf ist der vermehrte Einsatz einer sogenannten “breiten”, d.h. nicht auf ein konkretes Forschungsvorhaben beschränkten Einwilligung. Das ist eine Möglichkeit, die in Erwägungsgrund 33 der DSGVO ausdrücklich genannt wird und zuletzt mit Erfolg von der Medizininformatik-Initiative des BMBF mit der Bundesdatenschutzkonferenz in Form eines bundeseinheitlichen Mustertextes umgesetzt werden konnte.

Eine zweite, viel schwierigere Herausforderung ist der Zeitpunkt der Einwilligung. Sie wird eingeholt, wenn der Patient für eine Behandlung ins Krankenhaus oder zum Arzt kommt. Studien zeigen - nicht überraschend -, dass die Menschen zu diesem Zeitpunkt nicht hinreichend aufnahmefähig sind, um den Umfang der Datennutzung wirklich zu erfassen und informiert zu entscheiden. Auch werden Akut- und Notfallpatienten so systematisch ausgeschlossen. Wir schlagen daher vor, den Zeitpunkt ihrer Entscheidung vorzuverlagern und es den Bürgern zu ermöglichen, sich mit dem Gedanken an eine „Datenspende“ zu beschäftigen, wenn sie sich noch nicht im Behandlungskontext in der Rolle der Patienten befinden. Hierzu müssen entsprechende Informationsangebote und auch Angebote zur Stärkung der Patientenautonomie geschaffen werden.

Welche Instanzen müssten die Widerspruchslösung genehmigen? Wie lange würde es dauern?

(wer müsste alles zustimmen? Bund, Länder, Krankenhäuser, etc.)

Um eine solche Lösung bundesweit rechtssicher einführen zu können, müsste der deutsche Gesetzgeber eine entsprechende gesetzliche Regelung verabschieden. Inwieweit der Bund die Gesetzgebungskompetenz dafür hat, ist umstritten, aber es sprechen gute Gründe dafür - im Frühjahr hat der Bund beiläufig schon einmal eine Kompetenz zur Regelung des Datenschutzes bei medizinischer Verbundforschung in Anspruch genommen. Wenn es einmal eine solche Regelung gibt, wäre es an den Krankenhäusern und Forschungseinrichtungen zu entscheiden, inwieweit sie davon Gebrauch machen wollen. Das Gutachten skizziert juristisch gangbare und für die Forschung praktikable Wege. In jedem Fall ist es aber zunächst eine Aufgabe der Politik und eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz, ob ein solches Modell Realisierungschancen bekommt. Eine ähnliche Debatte wird ja auch gerade zur Umsetzung der Datenfreigabe für Forschungszwecke aus dem Patientendaten-Schutz-Gesetz geführt. Es ist wichtig, dass sie besonnen und rational geführt wird.

Medizinische Daten werden bei einem Krankenhausaufenthalt erhoben. In vielen Krankenhäusern spielen das Fax und die Patientenakte aus Papier noch eine Rolle. Würde das Widerspruchsmodell auch für analoge Daten gelten?

Grundsätzlich denken wir in unserem Gutachten eher über den Rechtsrahmen einer digitalen Gesundheitsforschung nach, die auf Grundlage einheitlicher Versorgungsprozesse, einer strukturierten Dokumentation und dem Austausch von Gesundheitsdaten neue Erkenntnisse gewinnt und als verbesserte Therapien bei den Patienten ankommt. Damit diese Vision Wirklichkeit wird, arbeiten eine Reihe von Akteuren bereits heute intensiv zusammen - angefangen mit dem bundesweiten Kerndatensatz der Medizininformatik-Initiative des Bundesforschungsministeriums über die Festlegung der standardisierten Inhalte der zukünftigen elektronischen Patientenakte durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (sog. “Medizinische Informationsobjekte”) bis hin zur gematik, die die entsprechende Schnittstelle spezifiziert. Auch das Krankenhauszukunftsgesetz knüpft die vorgesehenen Milliardeninvestitionshilfen an die Erreichung konkreter Interoperabilitätsvorgaben. Kurz: Der Gedanke einer allgemeinen Datenspende und damit auch einer Widerspruchslösung ist zugeschnitten auf Patientendaten, die digital vorliegen.

Die Einbeziehung von Daten aus Papierakten in eine solche Datenspende wäre aus rechtlicher Sicht genauso möglich. Wäre sie aber sinnvoll? Eher nein. Der Aufwand der händischen Pseudonymisierung und Auswertung dürfte bei solchen Größenordnungen zu hoch sein. Das geht wohl auch weiterhin nur für spezielle Studien mit einer ohnehin begrenzten Zahl von Teilnehmern. Hier kann dann in der Regel aber auch eine individuelle Einwilligung eingeholt werden.

Geht es bei der Spende nur um klinische Daten? Oder können auch Daten aus anderen Quellen gespendet werden, zum Beispiel Daten, die mittels einer App gewonnen werden?

Natürlich kann jeder Bürger auch Daten aus anderen Quellen spenden. Ob sich eine gesetzlich vorgesehene Widerspruchslösung auch auf sie erstrecken würde, müsste der Gesetzgeber entscheiden. Aus Gutachtersicht wäre das in mehreren Bereichen der medizinischen Forschung sinnvoll. In der klinischen Forschung kann sie helfen, konkreten Zusatznutzen noch besser zu dokumentieren. Auch in der epidemiologischen Forschung sind neben Patientendaten aus der klinischen Versorgung die außerhalb dieses Kontexts erhobenen Gesundheits- und Lifestyle-Daten eine wertvolle Basis für die Hypothesengenerierung. Im Sinne einer Big-Data-Nutzung ist es möglich, in solchen Daten nach Trends, Mustern und Risikofaktoren zu suchen, deren wissenschaftliche Bedeutung anschließend bewertet werden kann. Auf dem Feld der Versorgungsforschung sind die realen Versorgungsdaten wiederum der primäre Forschungsgegenstand und unabdingbare Voraussetzung für die empirische Bewertung von Prozessen, Dienstleistungen und Richtlinien der Krankenversorgung. Bislang endet wissenschaftliche Forschung anhand von Sekundärdaten der Patientenversorgung demgegenüber oftmals mit der Entlassung aus der Klinik. Schon Reha-Maßnahmen sind kaum zu erfassen, von der ambulanten Nachsorge ganz zu schweigen. Hier ist „Patient Reported Outcome“ ein wichtiger Qualitätsindikator.

Wäre es juristisch möglich, alle Daten auf einer zentralen Plattform zusammenzuführen, auf die dann autorisierte Akteure zugreifen können?

Dies ist ja Teil der Idee des Bundesgesundheitsministeriums, ein neues Forschungsdatenzentrum beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte anzusiedeln. Rein rechtlich bedürfte es einer Reihe von weiteren gesetzgeberischen Maßnahmen auch auf Landesebene, um z. B. auch Registerdaten oder Forschungsdaten der einzelnen Krankenhäuser einzubeziehen. Die Vorteile eines solchen „One-Stop-Shops“ mit einem einheitlichen Antragswesen, einer einheitlichen Nutzungsordnung und einer domänenübergreifend möglichen Machbarkeitsanfrage liegen auf der Hand. Aus Patientensicht bietet ein derartiges nationales “Transparenzportal” zudem die Möglichkeit, einen Überblick über alle laufenden Forschungsvorhaben zu erhalten und dabei an einem Ort gebündelt ihre Betroffenenrechte ausüben zu können. Aus Sicht des Gutachterteams sollte der Aufbau einer komfortablen Antrags- und Bürgerplattform allerdings deutlich von der Frage einer zentralisierten Datenhaltung abgegrenzt werden. In Hinblick auf die weitere Minimierung der Missbrauchsrisiken und die frühzeitige Erkennung von Datenqualitätsproblemen spricht tatsächlich einiges für einen föderalen Ansatz der Forschungsdatenhaltung nah am Ort der Datenerzeugung wie er auch internationalen Vorzeigeprojekten wie FINDATA zu Grunde liegt.

Würde von der Widerspruchslösung, wenn sie denn kommt, nur die universitäre Forschung profitieren? Könnten die Daten auch von einem Pharmaunternehmen oder einem Start-up verarbeitet werden?

Zunächst einmal: Diese Frage stellt sich ganz unabhängig davon, ob man eine Einwilligungs- oder eine Widerspruchslösung wählt. Es muss festgelegt werden, welche Forschungsakteure Zugriff auf die Daten erhalten können. Dabei ist in keinem Fall an eine freie Zugänglichkeit der Daten gedacht. Forscher müssen für ihre Projekte einen Antrag auf Zugang zu bestimmten Datensätzen stellen, und darüber entscheidet dann eine zuständige Stelle nach festgelegten Kriterien. Die Frage ist also letztlich: Wer soll antragsberechtigt sein - nur die akademische oder auch die unternehmerische medizinische Forschung?

Aus Sicht der Gutachter ist letzteres sinnvoll. Die Datenspende sollte nicht an einzelne Projekte, Einrichtungen oder gar an einzelne Forscher gebunden, sondern grundsätzlich an die medizinische Forschung insgesamt gerichtet sein. Gerade das Beispiel der häufig aus dem akademischen Umfeld ausgegründeten Start-Ups macht doch deutlich, dass wir andernfalls die Übertragung von Forschungsergebnissen in konkrete Innovationen verhindern. Wie sollen wir Impfstoffe oder personalisierte Therapien in kurzer Zeit entwickeln, wenn eine enge Kooperation zwischen öffentlicher Grundlagenforschung und privatwirtschaftlicher innovativer Produktentwicklung schon per se ausgeschlossen wäre? Wir brauchen eine Kultur des Datenteilens, um das Versprechen der datengetriebenen medizinischen Innovation auch wirklich einlösen zu können. Voraussetzung hierfür ist aber ein gesellschaftlicher Diskurs, in den neben Stakeholdern aus Wissenschaft und Industrie auch die betroffenen Patienten ihre Ansprüche an Transparenz und Effektivität der geplanten Datennutzung einbringen können müssen.

In der elektronischen Patientenakte (ePA) sollen Nutzer die Möglichkeit haben, ihre Daten freiwillig zu spenden. Würden mit der Widerspruchslösung auch die Daten der ePA automatisch gespendet werden?

Zunächst muss man, vorbehaltlich des Abschlusses des Gesetzgebungsverfahrens im Bundesrat, festhalten, dass sich der Gesetzgeber in Sachen Forschungsdatennutzung aus der ePA zunächst für eine Einwilligungslösung („Opt-In-“) entschieden hat. Eine Widerspruchslösung scheidet hier also aus, solange der Gesetzgeber die spezielle Regelung zur ePA nicht wieder ändert. Wenn man allerdings eine Widerspruchslösung generell für sinnvoll hält, wäre es auch konsequent, die ePA dabei einzubeziehen. Sie enthält keine ganz anderen Daten, sondern gerade die Behandlungsdaten, um die es bei dem ganzen Konzept der Datenspende gerade geht.

Die ePA hat Schnittstellen für Apotheken, Praxen und Krankenhäuser. Wenn die Forschungsdaten im Rahmen eines Hackerangriffs gestohlen werden, wer haftet?

Im Gegensatz zu den Inhalten der ePA sprechen wir bei Forschungsdaten zumeist von bereits effektiv anonymisierten oder zumindest sicher pseudonymisierten Daten. Das heißt: Forschungsdaten können ohne Zusatzwissen nicht mehr einzelnen Personen zugeordnet werden. Allen Forschern, die solche Daten erhalten, ist jede Re-Identifikation untersagt, und sie haben auch gar kein Interesse daran. Für den Bereich der Forschung mit GKV-Daten (Datentransparenzverfahren) hat der Gesetzgeber Verstöße dagegen explizit unter Strafe gestellt (§ 307b i.V.m. § 303e Abs. 5 SGB V). Eine unbefugte Verschaffung oder Re-Personalisierung der Forschungsdaten durch Hacker o.ä. kann natürlich nie absolut sicher ausgeschlossen werden, würde aber eine sehr große kriminelle Energie erfordern. Vor allem: Dieses Risiko entsteht im Kern allerdings nicht dadurch, dass die Daten für die Forschung genutzt werden dürfen, sondern schon durch ihre Existenz als Behandlungsdaten. Datenschutzrechtlich haben alle Beteiligte die Pflicht, die ihnen anvertrauten Daten gemäß aktuellem Stand der Technik physisch und organisatorisch gegen Angriffe von außen zu sichern.

Wie wird die Weitergabe der Daten zu Forschungszwecken in anderen europäischen Ländern geregelt? Was steht hierzu im Europarecht?

Praxis und Rechtslage zu dieser Frage sind in Europa sehr bunt, weil die verschiedenen Länder und Rechtskulturen einen sehr unterschiedlichen Zugang zum Thema Datenschutz haben - gerade auch mit Blick auf die Forschung. Das Europarecht hilft an dieser Stelle nur begrenzt, da die DSGVO gerade im Bereich der Forschung offen ist für unterschiedliche nationale Ausgestaltungen. Insbesondere die skandinavischen und angelsächsischen Länder tun sich deutlich leichter damit, Patientendaten für die medizinische Forschung freizugeben und nationale „One-Stop-Shops“ für Forschungsdaten aufzubauen. Auf das Beispiel FINDATA wurde ja schon hingewiesen. Um zu mehr Einheitlichkeit in Europa zu gelangen, gibt es gegenwärtig Bestrebungen, einen in der DSGVO vorgesehenen Code of Conduct zu erarbeiten und mit allen zuständigen Datenschutzbehörden in der EU abzustimmen. Ein solcher Code of Conduct würde die allgemeinen Vorgaben der DSGVO konkretisieren und eine Art Richtschnur für die gesetzgeberischen Aktivitäten der Nationalstaaten bieten. Aus standortpolitischen Gründen gibt es gar keine Alternative zu einem einheitlichen europäischen “Gesundheitsdatenraum”: Wenn Europa dem US-amerikanischen Modell marktgängiger Angebote von Tech-Konzernen und dem chinesischen Modell der staatlichen Datenvormundschaft eine eigene gemeinwohlorientierte Datenspendekultur entgegensetzen will, dann wird dies nur im Zusammenspiel aller Mitgliedstaaten möglich sein.

Weitere Informationen