Gesundheitsdaten dienen in erster Linie der medizinischen Versorgung. Das ist ihr „primärer“ Zweck. Darüber hinaus können Gesundheitsdaten für die Forschung genutzt werden – zum Beispiel um Versorgungsdefizite aufzudecken, um aus vergangenen Behandlungen für künftige Patientinnen und Patienten zu lernen oder um die öffentliche Gesundheitsversorgung besser zu planen. Den regulatorischen Rahmen für diese „sekundäre“ Datennutzung bildet in Europa die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO. Sie erlaubt die Verarbeitung personenbezogener Daten zum einen bei expliziter Einwilligung der Betroffenen, zum anderen einwilligungsfrei in Situationen, in denen ein hinreichend großes öffentliches Interesse an der Datenverarbeitung besteht.

Im Kontext der Forschung mit Gesundheitsdaten haben beide Szenarien ihre Berechtigung, und für beide ist eine hohe Akzeptanz durch die Bevölkerung essentiell. Wenn Gesundheitsforschung den Anspruch hat, für alle da zu sein, muss gewährleistet werden, dass auch Daten aus allen Bevölkerungsschichten zur Verfügung stehen. Schon deswegen ist eine dauerhaft hohe Zustimmung zur Forschung mit Gesundheitsdaten wünschenswert. In Zeiten, in denen KI-Algorithmen auf medizinischen Versorgungsdaten trainiert werden sollen, in denen elektronische Patientenakten etabliert werden, die automatisch Daten für die Forschung ausleiten (sofern die Betreffenden nicht widersprechen), und in denen dank molekularer Medizin ganz neue, umfangreiche und ergiebige Datenquellen entstehen, wird die Notwendigkeit der Akzeptanzbildung täglich drängender.

Datenspende: Akzeptanz lässt sich boosten

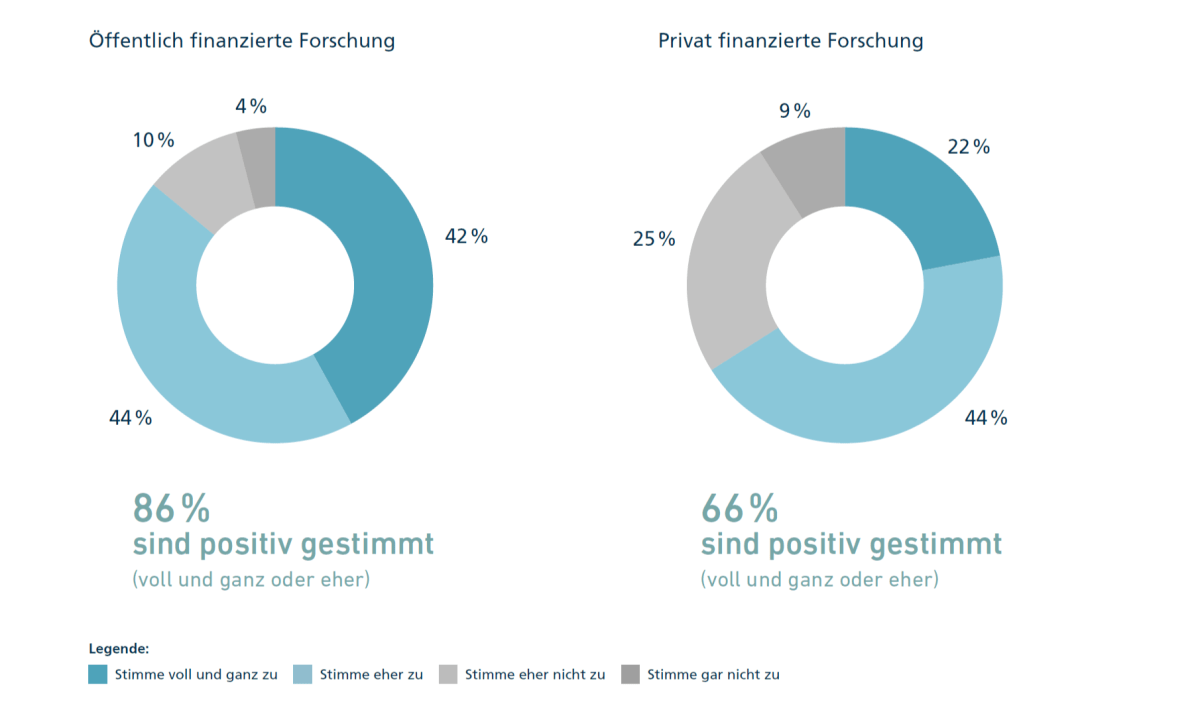

Doch wie hoch ist die Akzeptanz einer sekundären Forschungsnutzung von Gesundheitsdaten in Deutschland, und wovon hängt sie ab? Hierzu gab es kürzlich eine von der TMF finanzierte und vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel federführend konzipierte Forsa-Befragung von über 3.000 Bundesbürgerinnen und -bürgern. Vorherige Erhebungen hatten gezeigt, dass eine „Datenspende“ für die medizinische Forschung – verstanden als gesetzliche Erlaubnis der Datennutzung verbunden mit einer niedrigschwelligen Widerspruchsmöglichkeit – hohe Zustimmungswerte von über 80 Prozent erreicht. Diese breite Zustimmung war unabhängig davon, ob die befragten Personen selbst chronisch krank waren oder nicht. Sie galt allerdings nur für öffentlich finanzierte Forschung. Die Zustimmungswerte beliefen sich auf weniger als 20 Prozent, wenn es um Forschung durch private Unternehmen ging. Primäre Sorge war dabei, dass die Daten verkauft oder „kommerzialisiert“ werden, die Nutzung der Daten nicht kontrolliert werde und der Datenschutz in den Unternehmen unzureichend sei. Diese Vorbehalte stellen ein großes Problem dar, weil Industrieunternehmen in der medizinischen Forschung oftmals unverzichtbare Partner sind. Die Forsa-Befragung ergab allerdings auch, dass die Einstellung der Bevölkerung deutlich positiver ist, wenn den besagten Vorbehalten durch eine gesetzliche Regelung Rechnung getragen wird. So schnellte die Zustimmung zur privaten Forschungsnutzung von Gesundheitsdaten in die Höhe, wenn sie durch staatliche Kontrolle, hohen Datenschutz und unkomplizierte Widerspruchsmöglichkeiten flankiert wurde. Mit anderen Worten: Unter der Bedingung klarer Regeln findet auch die privatwirtschaftliche Forschungsdatennutzung eine hohe Akzeptanz von weit über 60 Prozent.

Zu einer positiven Einstellung gegenüber der Forschungsdatennutzung tragen laut Forsa-Umfrage generell drei Faktoren bei: erstens die Einsicht, im Krankheitsfall selbst von Forschung zu profitieren, zweitens die Wertschätzung öffentlicher bzw. privater Forschung und drittens ein hohes Vertrauen in den Datenschutz. In Verbindung mit dem mehrheitlichen Wunsch der Bevölkerung nach umfangreicher Information über medizinische Forschung mit Gesundheitsdaten und dem Willen, sich diese Informationen auch tatsächlich anzueignen (siehe unten), ergab die Studie somit den klaren Auftrag an die medizinische Forschung, durch entsprechende Angebote maßgeblich zu Akzeptanzerhalt und -steigerung beizutragen.

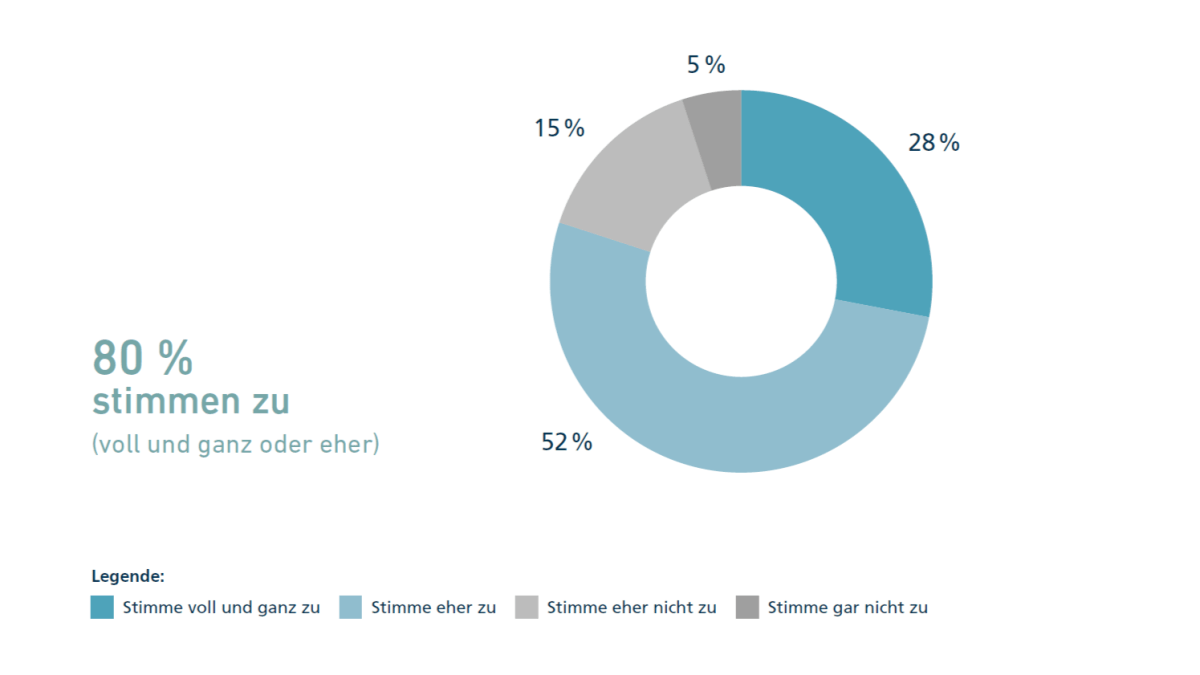

80% Prozent der Deutschen sind der Meinung:

Wer von der medizinischen Forschung profitiert, sollte selbst zur Forschung beitragen.

Gesundheitsdatenkompetenz aufbauen

Auch wenn die Bereitstellung projektbezogener Informationen ein guter Ansatzpunkt ist, um die allgemeine Akzeptanz der Forschungsnutzung von Gesundheitsdaten zu verbessern, so bedarf es darüber hinaus eines grundlegenden Verständnisses in der Bevölkerung für die Notwendigkeit und die Risiken solcher Art von Forschung. In Anlehnung an den Begriff „Gesundheitskompetenz“ nennen wird dies „Gesundheitsdatenkompetenz“ (englisch: „Health Data Literacy“) genannt. Darunter wird sowohl das Wissen um den Nutzen der Forschung mit Gesundheitsdaten als auch deren Wertschätzung verstanden. Überspitzt formuliert erkennt und verinnerlicht Gesundheitsdatenkompetenz den fundamentalen Unterschied zwischen dem Teilen persönlicher Daten im Internet (z. B. auf Social Media) und ihrer gezielten Verfügbarmachung für gemeinschaftsdienliche Forschung.

Wie ließe sich eine bevölkerungsweite Gesundheitsdatenkompetenz aufbauen? Helfen würde dabei sicherlich, wenn das Thema als kleine Schwester der Gesundheitskompetenz bereits in der Schule verankert würde, z. B. in Form von zwei bis drei Unterrichtseinheiten im Biologieunterricht. Allerdings müssten zwingend auch erwachsene Mitbürgerinnen und -bürger erreicht werden, am besten durch zielgruppenorientierte, vielseitige und niederschwellige Angebote. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die derzeit auch von der Politik vorangetriebene Verankerung einer einfacheren Forschungsnutzung von Gesundheitsdaten auf Misstrauen trifft, dass unnötigerweise aus Uninformiertheit und Fehlinformation erwächst.

Die Deutschen haben eine positive Einstellung zur einwilligungsfreien Forschungsnutzung von Gesundheitsdaten:

Aufgaben der TMF: Bewusstsein schaffen, Netzwerke bilden

Die TMF könnte sich künftig noch mehr als bisher als Drehscheibe für die Akzeptanzarbeit im Bereich Forschungsnutzung von Gesundheitsdaten positionieren. Sie hat die notwendige Erfahrung und die Ressourcen, um alle daran interessierten Stakeholder in Deutschland an einen Tisch zu bringen. An diesem Tisch sollte dann explizit auch die Industrie sitzen, weil es in der Allgemeinbevölkerung hinsichtlich des Umgangs mit Gesundheitsdaten in diesem Bereich einen größeren Erklärungsbedarf gibt.

Auch in Sachen „Akzeptanzmonitoring“ könnte die TMF wichtige Aufgaben übernehmen, zumal sie sich bei diesbezüglichen Projekten schon in der Vergangenheit intensiv engagiert hat. So blickt die TMF auf eine ganze Reihe „akzeptanzrelevanter“ Gutachten mit Bezug zu Themen wie Datenschutz, Datenspende oder Biobanking zurück. Als in dieser Form einzigartiges Netzwerk genießt sie sowohl den Zugang zu Expertinnen und Experten im ganzen Land als auch ein offenes Ohr in der Politik. Eine prominente Platzierung des Themas „Gesundheitsdatenkompetenz“ auf der TMF-Agenda könnte über diese Multiplikatoren dazu beitragen, die Bedeutung und die Wertschätzung von Forschung mit Gesundheitsdaten gesellschaftlich tiefer zu verankern, als dies bislang der Fall ist.

Über die Autorin

Dr. rer. medic. Gesine Richter ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Experimentelle Medizin der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel. Sie ist außerdem Magistra Artium (MA) in Politologie und verfügt über einen MBA in Hochschul- und Wissenschaftsmanagement. Ihre Forschungsschwerpunkte beziehen sich auf die ethischen, juristischen und sozialen Aspekte medizinischer Biomaterial- und Datensammlungen in Biobanken. Zu aktuellen Themen zählen Einwilligungsformen zur Sekundärnutzung medizinischer Daten zu Forschungszwecken sowie Datenspende.

Über den Autor

Prof. Dr. rer. nat. Michael Krawczak ist seit 2001 Inhaber des Lehrstuhls für Medizinische Informatik und Statistik an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel und leitet dort das gleichnamige Institut. Sein wissenschaftliches Interesse gilt der Genetischen Epidemiologie, Populationsgenetik und Theoretischen Biologie. Daneben widmet er sich den ethisch-rechtlichen Rahmenbedingungen der Patientendaten-basierten medizinischen Forschung. Krawczak war von 2011 bis 2024 Vorstandsvorsitzender der TMF.